神棚とは

|

神棚について

神棚は家屋に設けられた祭場で神さまを祀るための小型の神社です。神棚に神社の御札を納め(祀り)、神様をお招きし神具をお供えします。外出して神社に出向かなくても毎日家でお参りできます。

|

自宅にあれば「家内安全」「繁栄」家族を守ってくれます。会社やお店にあれば「商売繁盛」など社員の気持ちが凛としたり、社員一丸で良い方向に導かれ守ってもらえます。近年ではモダンな神棚も多くなってきていますので、生活様式に合った神棚をお選び頂けます。また台所などの生活の場に祀る荒神様用の神棚もあります。

神棚は神社でお参りするのと同じで「二拝二拍手一拝」、神前に進み軽く会釈してから、2回お辞儀、2回拍手を打ち、1回お辞儀、最後に軽く会釈して退くのが基本です。

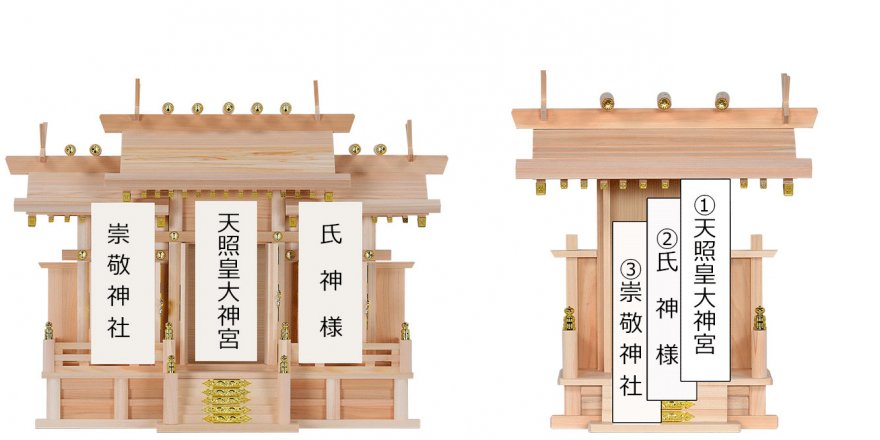

御札の祀り方

三社の神棚は、中央に伊勢神宮の御札(天照皇大神宮)、向かって右に地元の氏神さまの御札、向かって左に信仰している神社の御札をお納(祀る)めます。

|

一社の神棚は、伊勢神宮の御札(天照皇大神宮)を一番手前に、その後ろに氏神さま、信仰している神社のお神札と順に重ねてお納め(祀る)します。 |

神棚の祀る場所

神棚を祀る場所は、南向きか東向きで明るく目線よりも高い位置に設置します。ドア付近など人がよく行き来する場所の上、トイレと背中合わせになる場所は避けた方が良いです。また同じ部屋に仏壇と神棚を設置しても構いませんが、向かい合わせになる場所は避けた方が良いでしょう。二階建て以上の建物の場合やマンション等の集合住宅は、上の階に人がいることがありますで「雲」か「空」の文字を神棚の上の天井に貼り「神様の上には何もないとこ」を意味します。住宅事情などで設置する条件が難しい場合は、家族が気持ちよくお祀りできる場所ならそれでいいです。お祀りする気持ちが大切です。

神具の祀り方

神棚の前に神様をお祀りするためにお供えるものを神具といいます。神鏡、瓶子(へいじ)、 水玉 、皿、八足台、榊立、燈籠、篝火、真榊などがあります。神具を選ぶときは、神棚のサイズにあった大きさ、置く場所のスペースも考慮して準備します。

神具設置例 1

|

神具は、神鏡(1個)・榊立(1対)・瓶子(1対)・水玉(1個)・皿(2枚)を最低揃える必要があります。神棚にお供えするもの米・塩・水の3つは欠かせないものです。

米・塩・水は毎日新しい物をお供えします。榊は、毎月1日、15日に新しいものと替えるのが一般的です。 |

神具設置例 2

神棚種類

一社神棚

一社の神棚は、扉が一つしかないタイプです。伊勢神宮の御札(天照皇大神宮)を一番手前に、その後ろに氏神さま、信仰している神社のお神札と順に重ねて祀りします。

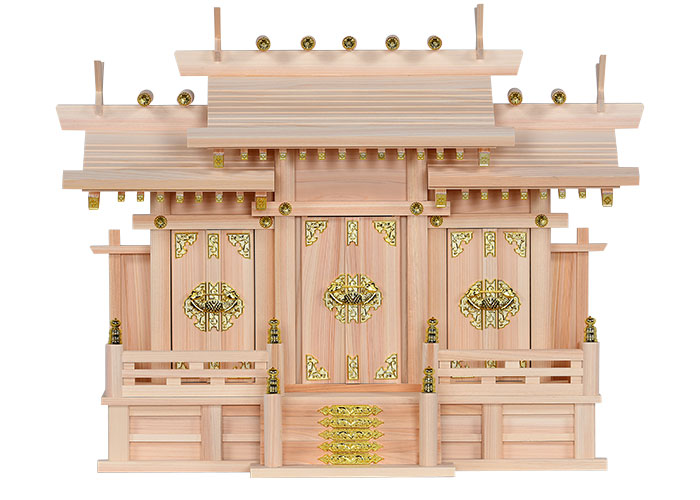

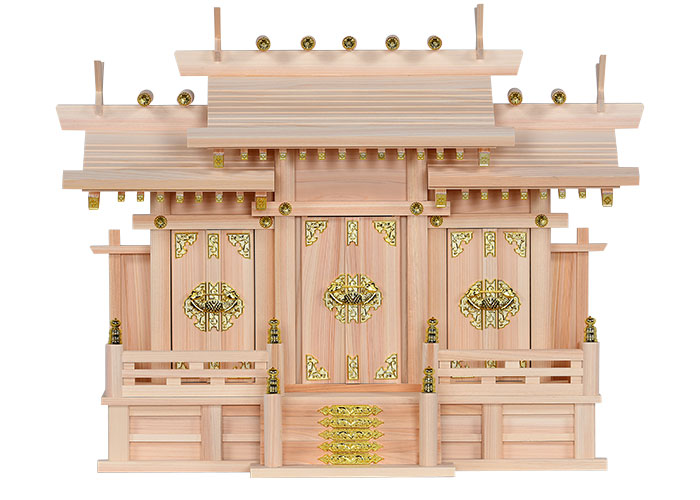

三社神棚

屋根に段差がある「屋根違い三社」、屋根の段差がない一「直線の通し屋根」はあります。

三社の神棚は、扉が三つあります。中央に伊勢神宮のお札(天照皇大神宮)、向かって右に地元の氏神様のお札、向かって左に信仰している神社のお札をお納めます。屋根に段差がある「屋根違い三社」、屋根に段差がない「通し屋根」があります。

五社神棚

三社の神棚は、扉が五つあります。中央に伊勢神宮のお札(天照皇大神宮)、向かって右に地元の氏神様のお札、向かって左に信仰している神社のお札をお納めます。屋根に段差がある「屋根違い三社」、重厚感ある伝統的な入母屋屋根の「入母屋造り」があります。

入母屋神棚

入母屋は切妻屋根と寄棟屋根を重ね合わせた屋根に特徴がある重厚な神棚です。中央に伊勢神宮のお札(天照皇大神宮)、向かって右に地元の氏神様のお札、向かって左に信仰している神社のお札をお納めます。

箱宮

箱宮はお社を箱型のケースに入れた神棚です。ケースの扉に硝子を用いた神棚と東型神棚があります。どちらの神棚も棚にも壁にも祀れる神棚です。

モダン神棚

従来の神棚と違いモダンなデザインで現代の生活様式にマッチした神棚です。

神具の種類

|

神鏡

神鏡は中央の扉(お札を入れる場所)の前に置きます。 |

|

|

瓶子(へいじ)

御神酒をお供えするする酒器として用います。一対でお供えが基本となります。 |

|

|

水玉

お水を入れてお供えする器です。 |

|

|

皿(2枚)

お米やお塩などを盛る器です。向かって左側お米、向かって右側にお塩を置きます。 |

|

|

八足台

お供え物を載せる台のことです。 |

|

|

榊立

榊を立ててお供えするときに用います。1対でのお供えが基本となります。 |

|

|

燈籠

火が風などで消えないように、囲いをしたものです。神具に用いる物は電気が一般的です。

|

|

|

篝火

灯明をお供えする神具です。ろうそく立てと同じです。

|

|

| 真榊

五色絹の幟の先端に榊を立て、三種の神器を掛けたもの三種の神器「鏡・勾玉・剣」を掛けたものです。向かって左側に剣を掛けたもの、右側に鏡と勾玉を掛けたものを立てたものです。

|

| 33,300円(税込) | | 50,800円(税込) | | 84,200円(税込) | | 9,000円(税込) |

| 18,800円(税込) |

| 36,300円(税込) |

| 34,800円(税込) |

| 55,100円(税込) |

| 87,100円(税込) |

| 123,400円(税込) |

| 272,900円(税込) |

| 261,400円(税込) |

| 184,400円(税込) |

| 213,400円(税込) |

| 213,400円(税込) |

| 290,400円(税込) |

| 87,100円(税込) |

| 116,200円(税込) |

| 65,300円(税込) |

| 118,800円(税込) |